�i���j�O���[�o���e�N�m�@��\������@���쐴�h <�A�C�\���Y2003�N5�������>

|

�@�}�l�W�����g�̑�ƂƂ��āA�����w�҂Ƃ��āA�܂��v�z�ƂƂ��ăr�W�l�X�}���ɑ傫�ȉe���͂����h���b�J�[���́A���̒��́A���܁A���{��`����|�X�g���{��`(�l�N�X�g�\�T�G�e�B)�Ɉڍs����ߓn���ɂ���A���̐����I�A�o�ϓI�A�Љ�I������ 2020/30 �N��܂ő����A����ɂƂ��Ȃ���Ƃ̂�������傫���ϊv���Ă����Ƃ����B

�@�h���b�J�[���̌��t��q����ƁA�l�N�X�g�\�T�G�e�B�̃g�b�v�}�l�W�����g�́A�g�D�̎O�̑��ʂł���o�ϋ@�ցA�l�I�@�ցA�Љ�@�ւ��o�����X�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��i���ł́A�����������琸�_�����ւ̉�A���ۂ��N���A�~�N���I�Ɍ��Ă��A�l�N�X�g�\�T�G�e�B�Ɍ����Ă̑O���Ƃ��v����悤�ȏo���������̒��Ŏ��X�ƋN�����Ă��邲�����ł�����B�����ƊE�̂�������傫���ω����Ă������̂Ǝv����B

�@�g�D�̃}�l�W�����g�V�X�e���́AISO �𒆐S�ɂ��� 10 �N�ő傫���ϖe���Ă������A�܂�ŁA�K�R�I�ɁA�l�N�X�g�\�T�G�e�B�Ɍ����Ă̂���Ȃ�i����ڎw���Ă���悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��BISO �}�l�W�����g�V�X�e���́AQMS �ł��낤���AEMS �ł��낤���A���ӁA�R���v���C�A���X�}�l�W�����g���܂���K�v���ɔ����Ă���ł��낤�B

|

| �s�ˎ����Ɗ�Ɨϗ��̍��܂� |

�@�č��ő勉�̊�ƃG�������Ђ̕������Z�A���̉�v�č����i��A�[�T��A���_�[�Z����v�������̊č��s�ˎ��ɂ��A���̐��E�I���ƂQ�Ђ���������ł��A���邢�͑���Ƃɋz���������ꂽ�̂͂����̋L���ɐV�����o�����ł���B����ɂ��A���₪�����ɂ��A��Ɨϗ����Ȃ킿��Ƃ̎Љ�I�ӔC CSR�i���l�P�Q�Ɓj���A���炽�߂āA�S���E�I�ȊS���ɂȂ蒍�ڂ����悤�ɂȂ��Ă����B

�@���{�ɂ����Ă��A1990 �N�ォ���ƁA���ɋ��Z�@�ւ̑������s�ˎ��̔��o�ɂ���Ɨϗ�������������鎞��ɂȂ��Ă����B1990 �N��㔼�́A�����̐��̓������𑣐i���邽�߂� ISO9000 �̃V�X�e���������`�����Ɍf���A�S���Ə��� ISO �����𑣐i�����Ƃ��o�Ă�������ł������B

�@���{�ɂ����āA���̂悤�Ɋ�Ɨϗ����^���ɘ_�c����锭�[�ƂȂ����̂́A�R��暌��̓���ڋq�ɑ��鑹����U����A2,600 ���~�̕�O���ɒ[�����|�Y�i������U�j�A����ɁA�ǂ������I�ɁA1995 �N�ɔ��o������a��s�̃j���[���[�N�����ł͂Ȃ��낤���B���̎����́A���̒��ɑ傫���N���[�Y�A�b�v����A�����A�V���E�e���r�Ȃǂ̃j���[�X���f�B�A�ł��傫����舵���A���̌�ɋN���������Ǘ��̐��̕s���ɂ�銔���\�i�ׂ́A�����҂����łȂ��A���̑��̊�Ƃ̌o�c�w�ɂƂ��Ă��傫�ȊS���ƂȂ����B

�@���̌�A2000 �N�ɂȂ��āA���Z�@�ւ݂̂łȂ��A���{���\����悤�ȁA���Ɉ�ʏ���҂ɂȂ��݂̐[�������Ƃ̐H���Ŏ����A���{�n���̋����U�������Ȃǂ̕s�ˎ��������o���A�Љ�̌������ᔻ�����͎̂��m�̎����ł���B����܂Ő������̕s�ˎ����������N������Ă��邪�A���̂悤�Ɋ�Ƃ��ւ�����s�ˎ��ɂ��A���{�����̈��S���̂��̂���������鎖�Ԃ��������Ă��邱�Ƃɒ[���āA�o�c�A�� 2002 �N 10 ���Ɋ�ƍs�����͂̍ĉ�����s���A�������H��c�������N 12 ���Ɋ�ƍs���K�͂𐧒肵���\�����B

�@���āAISO�i���ەW�����@�\�j�́A�L�`�̕����ɂ����鐢�E�W������ڎw���āA1946 �N�ɐݗ�����A1987 �N�ɂ́A��������I�Ƃ�����ꂽ���`�̕i���ۏ̋K�i�AISO9000 �V���[�Y�s���A1996 �N�ɂ͎Љ�I�S�̐[�����Ǘ�����ɂ��i�o���Đ��������߂Ă����B�������Ȃ���A���ꂾ���ł͌o�c�̎����E�������]�߂Ȃ����Ƃ́A�����̖���������Ƃ��A�s�ˎ��ɂ����ł��邢�͌o�c�̊�@�ɒ��ʂ��Ă��鎖��������Ζ��炩�ł���B

|

�@ �@

|

| �R���v���C�A���X�}�l�W�����g��ISO���̓��� |

�@���Ƃł́A�쑺暌��ɂ�鑍��ւ̑�����U�ANEC �̖h�q�������i�Ɋւ�鐅�������������A�����Ƃ̐H���Ŏ����ɂ�����o�c�w�̑Ή��̂܂����ƌ��\�̒x��A���H�i�E���{�n���ɑ�\�����H�i�ƊE��X�[�p�[�̋����U�������A�O�H���H�̃��R�[���B���A�O�m�d�@�̑��z�M���d�̖��A�����d�͂̌��q�͔��d���A�����ۏd�H�Ƃ̐��U�\�͋��t�����U�\���E��掖���ȂǗ��������Ζ����ɂ��Ƃ܂��܂Ȃ��B

�@���� 3 �� 24 ���A�������H��c���ŁAISO �ɂ����� CSR�iCorporate Social Responsibility�F��Ɨϗ��j�̌���̍u��������A���̒��ōu���҂̈�l�i�o�ώY�ƏȎY�ƋZ�p���ǕW�����̖��F�O�Y���j�́A���{�ł�ECS2000�i��Ɨϗ�����K�i:���l�Q�Q�Ɓj�����s����Ă��邪�A��i�����ł��A���ꂼ�ꎩ���� CSR �K�i�����s����Ă���ƕ��ꂽ�B�����̋K�i�����Ƃɑ� 3 ����� ISO �Ƃ��Ĕ��s���邽�߂Ɍ������s�Ȃ��Ă���A2006 �N�ɂ� ISO ������錩���݂ƕ��ꂽ�B

|

| ��H�ɗ��� ISO�֘A�ƊE�̗ϗ��� |

�@���āAISO9000 �V���[�Y�Ŏn�܂����R���o�^���x���O���ɏ��A�S���E�ł̔F�،����́A�����_�ł́A�����炭 60 ������˔j���Ă���Ǝv����B2001�E2002 �N�́A���E�̍H��ƌĂ�钆���̔F�،����̐L�т��������A�ŐV�̐��m�ȃf�[�^�͂Ȃ����̂́A��N�x���\�� 2001 �N���_�ł̃f�[�^���琄������ƁA�����炭�����_�ł̔F�،����́A�p�����Ē������g�b�v�ł��낤�B

�@�����́A���N�A�O���F��@�ցi��ɉ��Čn�j�ŔF�肳�ꂽ�R���o�^�@�ւ̕s���Ȋ������ڂɗ]��Ƃ��āA�����Ŋ�������O���̐R���o�^�@�ւ̐M�����ɋ^�������A�����̊O���n�R���o�^�@�ւɑ��ċB�R����ԓx�������ċƖ���~���܂ފ��������[�u���Ƃ����ƌ�������B����ɂ́A�����I�Ȏv�f������ł�����������Ȃ����A���Ȃ��Ƃ������ŔF�肳��Ċ�������O���n�R���o�^�@�ւ̍s���K�ͥ�p���ɑ傫�ȗǂ��e����^�������Ƃ��낤�B

�@�S���E�I�� ISO �F�،������������Ă�������ŁA�R���o�^�@�ւƂ��Ă���܂����s�ׂ̌��ʁA���̏�ʒc�̂ł���F��@�ւ���Ɩ���~��H������R���o�^�@�ւ��e���ŏo�Ă���悤�ɂȂ��Ă����B���{�ł��A����܂ŁA�F�؋Ɩ��ꎞ��~�̍����R���o�^�@�ւ������o�����A�ꕔ�̊O���̋@�ւ́A���{�̔F��@�ւ���̉��琧����Ȃ����ߖ������Ԃł���Ƃ̐����������B�������A�M�����A�K�i���A�Ɨ����ɋ^����������Ȃ��悤�ȏ��e�n�œW�J����Ă���̂��e�n�̐R������R���T���^���g�E�c�ƃ}�����畷���ɂ��A���݂�ISO �R���o�^���x�̉^�p�́A�������Ղ��ɗ�������Ă��銴������B���}�ɐ������Ă����Ȃ��Ǝs�ꂩ����ߏo����H�炤�͖̂ڂɌ����Ă���B

�@���R�����̉��Ŋe�Ќڋq�l���̂��߂��̂�������Ă��錻��́A�������̍������̎��ƂɎ��R�����̖��̉��ŏ��Ǝ�`���[���Z�����߂������ʁA���㎊���`�ɂ��ꕔ�W�҂̃������̒ቺ�A�����Ă̓������̖���ۂ�U�����Ă���B�E�q�́A�_��̒��ŁA�R�R���m�z�b�X���}�}�j�V�^�K�E���m�����R�G�Y�i�S�̗~����Ƃ���ɏ]�����@���z�����j�Ɛl�Ԃ̐�����p�������Ă���B���̐l���N�w�� 2500 �N��̍��ł��{���I�ɂ͉����ς���Ă��Ȃ��B�m�̓������킸�A�l�Ԃ̂���ׂ��p�A���ނׂ��p�������Ă���L�j�ȗ��̐^���ł���B

�@�܂��A���u�l�^�i�]�˖����̑��w�ҁE������Ē��A���l�R�Q�Ɓj�̒��Ɂu�g�P�i�ˁj�ɕa�ނ��̂́@���̒ɂ݂��o�����B�S�P�ɕa�ނ��̂��A�܂����̒ɂ݂��o�����v�Ƃ���B�����ȕs���ł��ٔF���Ă���ƋƊE�̏펯���Ƃ��ĕЕt�����Ă��܂��B�s�����ꎞ�I�ɐ���������邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B��ԕ|���͎̂���ɐS�������č߈������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����Ƃł���B

�@����AJAB�́AJAB �ɋ߂�R������ JAB �F�茤�C�@�ւ̍u�t�����邱�Ƃ�S�ʓI�ɋ֎~���AJAB �̔F��R�������u�t�ɂ��Ȃ��悤�Ɍ��C�@�ւɋ��͂����߂��B���錤�C�@�ցi�����j�̖��ł͂��������A���ۂ� JAB �̔F��R����������̌��C�@�ւ̍u�t���X�g�ɖ���A�ˁA���邢�͌��C�u�t�Ƃ��ĔF�肵�����C�@�ւōu�t�����邱�Ǝ��́A�l���Ă݂�������Ȃ��Ƃł���B

�@���Z���̍ō��ږ�ł����a�v���́A�u���̂̓������猩�Ă��������Ǝv���邱�Ƃ́A�K���Ō�ɂ͐��Ԃł����������ƔF�߂���悤�ɂȂ�v�Ƌ�����B�܂��ɂ��̂Ƃ���ŁA�����i�K�Ōx����炷���Ƃ͑�ϗǂ����Ƃł���B

�@�W�҂̗ǐS�̖�Ⴢ̍P�퉻�𖢑R�ɖh�~����Ӗ��ł��A�e���̔F��@�ւ́A���̔F�X�L�[���̐������^�p�ɂ��ĐR���o�^�@�ցA���C�@�ցA�R�����A�R���T���^���g�A��ƁA�W�Ҋe�ʂɒm�炵�߂�L���������ƐϋɓI�ɍs���ׂ��ł���B

|

| ISO�}�l�W�����g�V�X�e���̊j���Ȃ� �R���v���C�A���X�o�c |

�@����܂ŁA�e���̔F��@�ւ́A���̋Ɩ��Ɋւ�邷�ׂĂɑ��čL���`����Љ�I�ӔC���[���ɉʂ����w�͂����Ă����̂��낤���B�F��@�ւ́A�F�肷�邾���łȂ��F������Ǝ҂��Ǘ�����Љ�I�ӔC���ʂ������߂ɖڂɌ����銈�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ԍ��͖i����A�ꍇ�ɂ���Ă͊��݂����Ƃ�����̂���ڂł���B�ƊE�̔��W�̂��߂ɁA�܂����̔F�X�L�[���𐳂������p���Ă����������߂ɂ��A�u���P�͑别�Ɏ�����A��P�͔��Ɏ�����v�̐S�\���Ŏ��ɂ�����ׂ��ł���B

�@��Ƃ̔��W�Ǝ��ƌp���ɂ́A�o�c���O�𖾕������A�S�Ј��ɐZ�������邱�Ƃ���n�܂�B����ɉ����āA���ꂩ��̌o�c�́A�s���s�ׂ𖢑R�ɖh�����߂̏�����s���K�͂𖾕������A��������H���Ă������߂̋�̍�Ƃ��Ď菇���� PDCA ���Ă������Ƃ����߂���B�@�ߏ����ǂ�Ȃɗ��h�Ȍo�c���O���f���Ă����H���Ȃ���A�u�������č����ꂸ�v�Ō`�[�����Ă��܂��B���_�łȂ����w���Ȃ킿���H���Ė��ɗ����ƁA������m�s����łȂ���Ȃ�Ȃ��B

�@�����̌o�c�҂��S�����A�l���̎t�Ƃ��ċ���a�v���́A�S���I�g�D�ł��鐷�a�m�i���l�S�Q�Ɓj�Ōo�c�ҁi�o�c�����A���|�_�[�A�v���t�F�b�V���i���j�ɑ��āA���f����f�̊�ƂȂ�S�̍��W���������Ƃ̑����������B�u�m�v�u�`�v������������E�������E�C���O���ɐl�ԂƂ��ĉ����������̂��A���������Ɋ�Â��Ă̔��f��ƂȂ�S�̍��W���������Ƃ������o�c�҂ɑ��ĐS�̌o�c�̑��������B�ܒ~�̂��錾�t��ЂƂ������g�̐����̋�����������ł���Ǝv���B�����́A��������鎑�i���͗ʂ��Ȃ����A��m���̋����ɂ͐l���N�w���Ïk����Ă���A�^��������A�S�ɋ������t�͂܂��ɍ��A����ꂪ�K�v�Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B

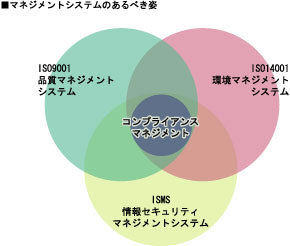

�@�Ō�ɁA����ꂪ�ւ���Ă���ƊE�i�F��@�ցA�R���o�^�@�ցA�R�������C�@�ցA�F�؎擾��ƁA�R�����A�R���T���^���g�A�W�ҁj�́A���ɁA�R���v���C�A���X�o�c���ӎ����A���搂�͂��Ď��g�ނׂ��ł���B���݂� ISO9001 ����� 14001 �ł͂����܂ŗv�����Ă��Ȃ����A�����K���R���v���C�A���X�}�l�W�����g�͂��̒��j�ɂȂ�ƍl������B

�@�Ȃ��A�R���v���C�A���X�o�c�̑��i�K�ł���s���K�͍쐬�̃��f���Ƃ��āA�L���ł���Ǝv����̂ŁA�������H��c�������J���Ă����ƍs���K�͂��Q�l�܂łɌf�ڂ���B

|

| �������H��c����ƍs���K�� |

| �T.��ƍs���K�́i�āj |

| �P�D�@�߂̏��� |

| �@�߂����炵�A���@�̎�|�ɉ����Č�������Ȋ�Ɗ����𐋍s����B |

| �Q�D�ڋq�i����ҁj�̐M���l�� |

| �s��ɂ����鎩�R�ȋ����̂��ƂɁA�ڋq�̃j�[�Y�ɂ��Ȃ����i�E�T�[�r�X�����ƂƂ��ɁA���������i����I�m�ɒ��A�ڋq�̐M�����l������B |

| �R�D�����Ƃ̐M���W |

| ��������Ȏ���W�̏�Ɏ����Ƃ̐M���W��z���A���݂̔��W��}��B |

| �S�D����E���҂̗����Ǝx�� |

| �����������Ȋ�ƌo�c�ɂ��A����E���҂̗����Ǝx����B |

| �T�D�Ј��E�]�ƈ��̘A�тƎ��Ȕ����ւ̊��Â��� |

| �Ј��E�]�ƈ�����Ƃ̈���Ƃ��ĘA�ъ��������A���Ȃ̔\�́E���͂��ł���悤�Ȋ��Â�����s���B |

| �@�U�D�Љ�Ƃ̃R�~���j�P�[�V���� |

| �L���Љ�Ƃ̃R�~���j�P�[�V������}�邽�߁A�Љ�̗v���Ɏ����X����ƂƂ��ɁA�K�v�Ȋ�Ə���ϋɓI�ɊJ������B |

| �V�D�l��̓K���ȊǗ� |

| �l���̏��A���Ђ̔閧����K���ɊǗ�����B |

| �W�D�����E�s���Ƃ̊W |

| �����E�s���ƌ��S�������ȊW���ێ�����B |

| �X�D���Љ�I���͂���ђc�̂ւ̑Ώ� |

| �Љ�̒�������S�ɋ��Ђ�^���锽�Љ�I���͂���ђc�̂Ƃ͊W�������Ȃ��B |

| 10�D�n��Љ�Ƃ̋��� |

| �n��̔��W�Ɖ��K�ň��S�Ȑ����Ɏ����銈���ɋ��͂���ȂǁA�n��Љ�Ƃ̋�����ڎw���B |

| �@ |

| �ҏW�����F��L�������H��c���̢��ƍs���K�ͣ�͓��E��c���̏����Čf�ڂ��Ă��܂��B�܂��A���ʂ̊W�Łu�͂��߂Ɂv�Ƣ��ƍs���K�͂̎��H���K�͈ᔽ���Ԃւ̑Ή���͏ȗ����Ă��܂��B�S���͓������H��c���̃z�[���y�[�W���Q�Ƃ��������B �ihttp://www.tokyo-cci.or.jp/kaito/teigen/141212.html�j |

|

| ���l�P�F |

CSR �Ƃ� Corporate�@Social�@Responsibility �̓������Ŋ�Ƃ̎Љ�I�ӔC�̈Ӗ��B�g�D���@�߁A�Љ�[���A�E�Ɨϗ���K�͂������H���Ă�����ł̑g�D�i�g�b�v�j�̎Љ�I�ȐӔC�B�R���v���C�A���X�o�c�F�R���v���C�A���X�Ƃ͖@�ߏ�����Ӗ����A�R���v���C�A���X�o�c�Ƃ́A��Ɗ����ɂ����āA�@�������炵�A�@�̐��_������ƌo�c���������H���邱�Ƃ��w���B |

| ���l�Q�F |

ECS2000 �Ƃ́A��Ɨϗ��̋K�i�ŗ��V��w�o�ό����Z���^�[���u��Ɨϗ�������v���W�F�N�g�v�𗧂��グ 2000 �N�T���ɔ��s�����ϗ��@�ߏ���}�l�W�����g�K�i�ł���B

�ٌ�m�A���F��v�m�A�R���T���^���g�A��w�����ҁA��ƊW�A���̑��X�y�V�����X�g���Q�悵�č쐬�����K�i�ŁAPDCA ���ėϗ��@�ߏ���̃p�t�H�[�}���X�����߂Ă������߂̋K�i�B�ڍׂ̓z�[���y�[�W�ɂāAhttp://ECS2000.reitaku-u.ac.jp |

| ���l�R�F |

���u�l�^�́A�]�˖����̑��w�ҁE������ւ̑�\�I�Ȓ���ŁA�u���ɂ��Ċw�ׂA�����s�ɂ��Ĉׂ����ƗL��B�s�ɂ��Ċw�ׂA�����V���Đ������B�V���Ċw�ׂA���������ċ������v�Ȃǂ̐l���P�E�o�c�P�E�����P��ԗ����������ł���B�ނ̎v�z�́A���v�ԏێR�A�����ċg�c���A�A���C�M�A��{���n�ւƈ����p����Ė����ېV���o�āA����ł��u�l���̏��v�Ƃ��āA���邢�͍��E�̖��Ƃ��Ĉ��ǂ���w���҂������B |

| ���l�S�F |

���a�m�Ƃ́A����� 55 �m�A3,099 ���i2002 �N 11 �����݁j����Ȃ�S���I�Ȍo�c�҂̕���ł���B���Ƃ��Ƌ��s�̎��o�c�҂����Z���i���j�̈���_�����l�Ƃ��Ă̍s�����u�l���N�w�v�A�o�c�҂Ƃ��Ă̍l������o�c�N�w����w�ڂ��� 1983 �N�ɏW�܂����������ɒ[���Ă���B��m���͐S�����ƌo�c�҂��������̓��{���x����Ƃ̐M�O�Ɋ�Â��C�{�����e�B�A�����Ƃ��Ă̐��a�m�ɔM�S�Ɏ��g��ł���B

���a�m�z�[���y�[�Whttp://www02.so-net.ne.jp/~seiwa/ |

|